L'horloge du cœur

On comprend pourquoi Galilée fut tenté d’utiliser son propre pouls pour chronométrer les oscillations d’un lustre de la cathédrale de Pise. Bien que l’instrument de mesure en question eût été imparfait (surtout dans le cas de ce physicien souffrant d’arythmie), le cœur bénéficie d’un système autonome de contractions rythmiques des plus réguliers. Et ceci grâce à un agencement de fibres pouvant générer des impulsions électriques à la fréquence moyenne de 70 par minute.

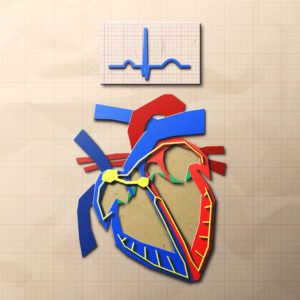

Un réseau nerveux propre au cœur

Le responsable ? Le nœud sinusal (sino-atrial pour les amis proches). Situé dans l’oreillette droite, ce groupe de cellules auto-rythmiques va conditionner la fréquence cardiaque. En bon chef d’orchestre, il commande la contraction des oreillettes avant de transmettre le message de dépolarisation à son premier lieutenant : le nœud atrio-ventriculaire, qui va à son tour transmettre le message au faisceau de His et aux fibres de Purkinje, responsables des contractions ventriculaires.

Une mécanique autonome mais flexible

C’est grâce à cette ingénieuse organisation que le cœur se contracte non seulement de façon régulière et autonome, mais aussi dans un ordre bien précis : les oreillettes d’abord, puis après une pause, les ventricules. C’est comme ça qu’on fait circuler le sang de façon professionnelle.

Le petit plus (qui n’est pas un détail) : cette horloge cardiaque peut aussi être pilotée en amont par le système nerveux autonome en cas de besoin, par exemple lorsqu’on court et qu’il faut augmenter le débit sanguin !